后来,上巳式微,这种流觞的活动却保留下来,逐渐移进了室内,只让酒杯在宴桌上“漂流”,传到谁面前谁就要饮酒吟诗。比如这诗如规定必须带“月”字的,便称之为“‘月’字流觞”。当上巳逐渐远离了水的灵气,酒与诗这两样风雅之物也渐渐带了浊气。上巳最后消失,而单单这种斗酒游戏的留存也只是无奈而悲哀的买椟还珠。

流觞之俗,还以流杯亭、流杯渠等形式得以半自然化的保存。皇家禁苑、府邸园林的主人常修建亭渠以行曲水流觞之俗。这种流杯渠多是凿石而成,曲曲如蛇蚓,灌水而成“曲水”之势。渠上多覆亭榭,这样,上巳山林郊野的流觞雅趣,达官贵人们就可以不拘时节、不畏风雨随时“亲近”。流觞的游戏是保留了,但总是取形忘神之感。

**上巳杂俗**

1.后世上巳日,民间还尚戴荠菜花、挑荠菜。南京有民谣道:“三月三,荠菜花赛牡丹,女人不戴无钱用,女人一戴粮满仓。”这天,南京人都习惯用荠菜花来煮鸡蛋,祈福去病去灾。据《钱塘县志》载:“上巳,出游西湖,士女皆带荠花。”苏州民间还有插荠菜花于灶上,《清嘉录》曰:“三日,人家皆以野菜花置灶陉上,以厌虫蚁。”

2.还有听蛙鸣等习俗。清顾禄《清嘉录三月 田鸡报》:“三日,农民听蛙声于午前后,以卜丰稔,谓之田鸡报。谚曰:“田鸡叫拉午时前,大年在高田;田鸡叫拉午时后,低田弗要愁。”

3.又有吃“亮眼糕”之俗,“或以隔年糕油煎食之,云能明目,谓之亮眼糕。”

4.在四川温江地区的武阳一带,有“抢童子”的习俗。城隍庙台子坝在做过法事后,将祭过神的木雕童子从台上丢下来,围观的青壮年顿时如海水般翻腾,激烈争抢。抢着后,晚间备齐鼓吹之具,由一男童抱着木雕童子,骑马送与事先约定的有钱而无子的人家,主人办酒席以作酬答。

三.“华夏之根,扶桑之木”——传统文化失落的喟叹

三月三日是日本的女儿节,五大节日之一,又名“雏祭”或“桃花节”。这一天举目尽是身着和服的妇女。象一朵朵桃花开在街头,仿佛在提醒匆忙的行人春天已经来临。神社里这一天通常都有祓禊除厄的活动,有女儿的家庭,也会在一个特备的各层台架上摆起“偶人坛”,并制作一些特殊的节日食品,来为自家的千金祝贺节日。

很明显,日本女儿节源自中国,古代的日本人不仅在这一天和中国人一样禊祓除邪,而且仿效晋人一样设“曲水之宴”。前面提到的《续齐谐记》对日本有直接的影响,束皙的周公洛邑说,多在日本古籍中提及。《续本朝文粹》载大江匡房《羽觞随波赋》,称:“昔周公之卜城也,瞻彼东洛,建我西周。开翠罇于岸上,滥羽觞于波头……原夫豫游择地,欢宴传风。其说闻于束氏,其义起自周公”。日本以三月三为女儿节,大概正是因为挚虞所主张的“徐肇传说”与女儿有关吧?经过一千多年的发展演进,最后形成了今天的模样。

那么回顾自己,我们的上巳又怎样悄然消失了呢?分析一下,大概有以下一些缘由:

1. 节日合并

上巳、寒食、清明三个节日非常接近,习俗又有相通,在历史的整合中,寒食与上巳逐渐萎缩,部分习俗残余,被和并到了清明。例如,清明的踏青的习惯,正是上巳三大节俗之一。清明的“插柳、戴柳圈”的习俗,也源自上巳,出现于唐代,据唐代的段成式《酉阳杂俎》记载:“唐中宗三月三日,赐侍臣细柳圈,带之可免虿毒。”《唐书·李适传》也有“细柳圈辟病”的记载。清代富察敦崇的《燕京岁时记·清明》中说:“至清明戴柳青,乃唐高宗三月三日祓禊于渭水之隅,赐群臣柳圈各一,谓戴之可免虿毒。”

2. 与宗教心理的淡化有关

三大节俗之二便是祓禊。沐浴对于上古之人是一种特定的宗教仪式,对后世人则是生活习惯,宗教情结也逐渐淡去。于固定时间、场合的沐浴显得不那么重要了。祓禊之俗在唐代已开始式微。

3. 与国运衰落、中原民族遭异族侵扰有关

三大节俗之三便是流觞。流觞多是文人墨客、金玉人家的风雅行为,而唐后国运衰减,繁华散尽,人们宴游欢乐心思自然颓减。不过,上巳节俗于宋代亦然多见于史籍,为闲适的贵族女子所好。到了元代,几乎很少看见有关的记载了,因为流觞活动对文学基础有一定要求,而元代游牧性生发出的文化统治方式,可以说是华夏文化的劫难,同时也和这个节日的最后消失有着直接的关系。

4. 与历史风尚的流变有关

(责任编辑:南京美力凯机电科技有限公司)

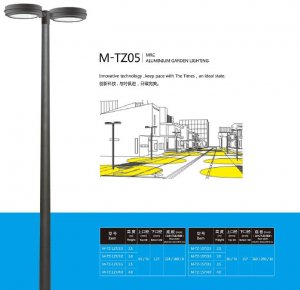

推荐铝合金灯杆 M-TZ05

更新:2015-11-17

推荐铝合金灯杆 M-TZ05

更新:2015-11-17

推荐铝合金灯杆 M-TM01

更新:2015-11-17

推荐铝合金灯杆 M-TM01

更新:2015-11-17

推荐外贸铝合金灯杆 M-G

更新:2015-11-17

推荐外贸铝合金灯杆 M-G

更新:2015-11-17

【厂家直销】无轨悬浮门

更新:2013-01-09

【厂家直销】无轨悬浮门

更新:2013-01-09

推荐铝合金灯杆 M-TZ06

更新:2013-10-26

推荐铝合金灯杆 M-TZ06

更新:2013-10-26

铝合金灯杆 M-TZ

更新:2012-08-28

铝合金灯杆 M-TZ

更新:2012-08-28

【推荐】铝合金旗杆M-Q-

更新:2013-10-26

【推荐】铝合金旗杆M-Q-

更新:2013-10-26

不锈钢旗杆M-SSF32

更新:2012-08-21

不锈钢旗杆M-SSF32

更新:2012-08-21

推荐最便宜铝合金灯杆

更新:2013-04-11

推荐最便宜铝合金灯杆

更新:2013-04-11

不锈钢旗杆 M-SSF28

更新:2012-08-21

不锈钢旗杆 M-SSF28

更新:2012-08-21